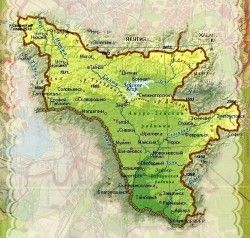

22 июня 1941 года в 6 часов вечера жители г. Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск) узнали о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну, а на следующий день прошли многочисленные митинги. В них приняли участие свыше 3,5 тысяч человек. Все они выражали возмущение, негодование и ненависть к фашистам. На митинге в паровозном депо присутствовали около 600 рабочих и служащих. Слесарь-стахановец Кравцов от имени своей бригады дал обязательство увеличить производительность труда на 200 процентов. Группа машинистов в составе В. Филиппова, И. Ляшева, А. Андреева, Б. Козьминского с полной ответственностью заявила, что «в ответ на нападение германских агрессоров обещает безаварийно и быстро водить поезда, изучать военное дело, чтобы по первому зову партии и правительства встать на локомотивы для выполнения любых боевых задач». Школьный инспектор районо А. Падюкин, ранее служивший в армии стрелком-радистом, заявил, что он готов снова вернуться в ряды военнослужащих. На митинге медицинских работников врачи, фельдшеры и медсестра пообещали безотказно, самоотверженно работать на своих постах. На мелькомбинате рабочие решили резко повысить производительность труда. В последующем каждая смена выполняла производственное задание на 135 процентов.

Спустя всего несколько дней после начала войны военкомат Куйбышевки-Восточной, а также городской и районный комитеты комсомола получили сотни писем и заявлений с просьбой организовать курсы медсестер, пулеметчиков, водителей.

Лучшие сыны города отправились на защиту Родины. Всего за годы войны Куйбышевский военкомат призвал на фронт 13341 человек, 3348 из них не вернулись с поля боя.

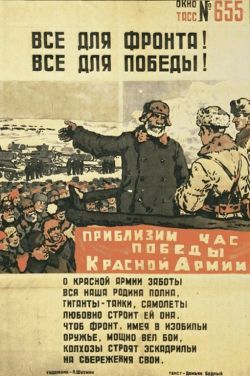

Уже летом 1941 года начался сбор теплых вещей для Красной Армии. Собирали буквально поштучно. Ученики трех школ Куйбышевки-Восточной (ныне Белогорск) собрали почти полторы тысячи теплых вещей.

Буквально с первых дней войны в Амурской области начался сбор денег в фонд обороны Родины. Куйбышевцы перечисляли личные сбережения, средства, заработанные на субботниках и воскресниках, сдавали облигации Государственных займов. Активно собирались деньги на танковую колонну «Хабаровский осавиахимовец». 39 машинистов паровозного депо и работники кондукторского резерва решили отдать в фонд строительства танков 50% премии, а также начать строительство для фронта поезда-бани. Машинисты Купин и Сторожев сдали по 1000 рублей, машинист Микрюков – 800 руб. Всего же было отчислено 20000 рублей. Работники железнодорожной пожарной охраны собрали 1200 руб.

Стахановцы вагонного депо – Ермаков, Гоголь, Щербина, Соколов, Васильев, Ниязбаев решили отдать на строительство танков 30% своей зарплаты. Активное участие в сборе средств на оборону приняли и домохозяйки города. Начальник группы самозащиты Гамаева собрала среди домохозяек 200 рублей. В Государственный банк на приобретение боевых самолетов «Хабаровский комсомол» из Куйбышевки-Восточной поступило около трех млн. рублей. Из них почти полмиллиона собрали рабочие и служащие.

14 апреля 1942 года в городе и районе началась подписка на государственный военный Заем 1942 года. Как только радио принесло весть о выпуске нового займа, в конторе отделения движения станции Куйбышевка

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих