Сентябрь – первый месяц осени. Лес усыпан разноцветными листьями деревьев и кустарников – наступила пора листопада. Листья падают и скользят по холодной осенней земле. Утрами можно увидеть изморозь на траве – это тоже верный признак наступившей осени. Лес оголяется, вокруг становится просторнее и светлее, яснее вырисовываются на горизонте пологие склоны сопок, воздух свеж и хрустален, наполнен ароматом хвойной смолы. В эту пору над долинами лесных рек стоит голубая прозрачная дымка.

В сентябре перелётные птицы собираются в стаи и незаметно для нас ночами летят в дальние тёплые края. По полёту журавлей эвенки-оленеводы определяют, какая будет осень. Если птицы летят высоко в небе, то осень будет тёплой и продолжительной, если летят низко, то осень будет короткой и ненастной.

Сентябрь эвенки-оленеводы называют «сырудян бега», что означает «время оленьих игр», буквально – «месяц гона». В сентябре у домашних и диких представителей семейства оленьих (а к ним относятся сокжой, изюбр, лось, кабарга) начинается свадебная пора или, попросту говоря, гон. Во время гона самцы диких оленей-сокжои появляются у стад домашних оленей и норовят увести маток в таёжные просторы. В сезон гона обычно тихие и спокойные домашние олени сами вдруг становятся беснующимися и ничем не отличаются от своих сородичей. Часть из них уходят из стада с дикими оленями, что доставляет много хлопот оленеводам, которые должны будут вернуть их в стойбище.

Сентябрь – это пора массового спуска рыб с бурных горно-таёжных ключей и рек. Сначала появляются красавцы таймени, вес некоторых особей достигает 40 килограммов! Эвенкийское название этой рыбы «джали». Отсюда и названия рек нашей местности: Джалинда, Джалингра – то есть «тайменевые» реки.

В эвенкийской мифологии рыба таймень считается носителем шаманской души в водной среде. Голову тайменя не едят, а высушивают для оберега. Высушенная голова тайменя оберегает стойбище от злых духов и приносит благополучие.

&

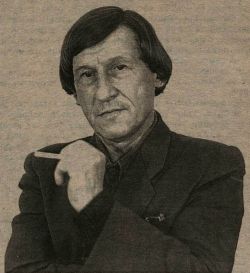

В сентябре 2022 года исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Стеганцева – талантливого амурского фотохудожника, внесшего большой вклад в развитие фотоискусства Приамурья.

Будущий фотограф родился 6 сентября 1947 года в селе Томичи Белогорского района в семье плотника. Фотографией увлёкся в 22 года.

Жизнь сложилась так, что Владимир Александрович получил диплом бухгалтера, а призванием всей жизни стала фотография. О нём говорили – у Володи чуткая душа поэта, но поэт живописует словами, а он – светом и тенью.

Начинал работу фотографа в Белогорске. С 1969 года работал в местном фотоателье. Затем в 1975 году стал фотокорреспондентом. Трудился в «Амурском комсомольце», «Амурской правде», в тындинских газетах. Много лет проработал в областном Доме народного творчества.

<21 августа 2022 года в детско-юношеском отделе собрались ребята литературно-игрового салона «ЛИС», чтобы познакомиться с произведением А. Гайдара «Тимур и его команда». Сотрудник сектора организации досуга рассказала о юных пионерах, которым было за честь помочь людям и сделать полезное дело. Дети, подражая «Тимуровцам», воспроизвели ретро-площадку по кадрам художественного фильма и организовали фотосессию для участия в городском конкурсе «Тот ещё кинокадр».

Пожелаем нашим маленьким читателям удачи!

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи.

Когда люди оказываются в кризисной ситуации, другие приходят им на помощь. В этот день ребята литературно-игрового салона «ЛИС» ДЮО организовали акцию «Сделай своё доброе дело». Молодые волонтёры помогли перенести книги в обновлённое здание библиотеки и оказали посильную помощь пожилым читателям.

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. Горького поблагодарили своих волонтеров, и угостила всех сладостями.

За окном все ближе календарная осень, но это не повод грустить и огорчаться. Ведь совсем скоро в Приамурье состоится одно из крупнейших культурных событий в жизни Дальнего Востока и России – XX Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень».

Почему именно Благовещенску выпала честь стать столицей российского кино на Дальнем Востоке, ведь не самый крупный город? Видимо, провидению было угодно, чтобы культурное возрождение началось именно здесь, в благословенном городе, который через все годы лихолетий и богоборчества пронёс данное ему имя. Несмотря на молодой возраст, город Благовещенск красив и замечателен, а осень амурская просто великолепна в своём золотисто-голубом сиянии.

Амурская область подарила миру много талантливых людей. Здесь родились известные отечественные кинорежиссёры Валерий Приёмыхов и Леонид Гайдай. Каждый год в составе делегации находятся люди, чьи судьбы связаны с Амурской областью.

Август – последний месяц лета, в народе его называют ЗАРНИК. Такое название месяц получил оттого, что тихими беззвучными ночами небо в это время часто озаряется золотисто-багровыми всполохами – зарницами.

По эвенкийскому календарю август называется ИРКИН БЕГА, что означает «месяц линьки оленьих рогов», точнее – «месяц снятия шкуры с рогов». В августе у оленей прекращается рост рогов, рога полностью отвердевают. Олени начинают снимать бархатистую кожицу рогов, чешут рога о ветви деревьев и кустарников. Теперь олени ходят с «голыми рогами».

Происходят изменения в природе – с середины августа начинает желтеть тайга, и при малом порыве ветра роняет золотистые хвоинки лиственница, сбрасывает красно-желтые листья береза, осыпается ольха, черемуха. Спелые ягоды покрыли разноцветным ковром лесные поляны. Большая суета среди птиц и зверей у кедрового стланика – у него созрели маслянистые, вкусные орешки. Первыми начинают снимать пробу бурундуки и медведи – спешат накопить запас жира до залегания в долгую зимнюю спячку.

Питаются орешками кедрового стланика белка и соболь. Кедровка также делает запасы на зиму, закапывая орешки в землю вдалеке от стланика, она забывает места своих кладовых и тем самым является добровольным «лесоводом-распространителем» этого прекрасного, полезного растения.

Кедровый стланик имеет большое значение в сохранении экологии горной местности. Его густые заросли защищают склоны от размывания, накапливают зимой снег, укрепляют берега рек. Эвенки-оленеводы широко используют кедровый стланик в лечебных целях: отвар хвои стланика применяют как противоцинготный напиток, делают ванны при ревматизме, смолу применяют как средство для заживления ран.

&

Благовещенск в разные годы посещали люди с мировой известностью.

Здесь в 1890 году на два дня останавливался во время своего путешествия на остров Сахалин известный русский писатель Антон Павлович Чехов.

В июне 1891 года Благовещенск посетил цесаревич Николай Романов. Будущий российский император совершал путешествие из Санкт-Петербурга до Японии, а на обратном пути в числе других дальневосточных городов посетил Благовещенск. Здесь он осмотрел множество достопримечательностей, отстоял службу в храмах и выступил личным покровителем над самым первым зданием города – деревянной Никольской церковью, тут же пожертвовав деньги на ее ремонт и содержание. В Благовещенске Николай Александрович переночевал и 5 июня отправился дальше на запад в столицу.

Это был не первый визит в Благовещенск великих князей Дома Романовых. В 1873 году областной центр посетил великий князь Алексей, сын императора Александра

Июль – макушка лета. Жарко, в лесу сухо, поникли от жары травы и кустарники, пересохли малые таёжные речки и ключи.

От жары примолкли птицы, сейчас им не до песен, в их гнёздах появились птенцы,

чтобы прокормить прожорливое потомство, родителям приходится весь световой день усиленно трудиться. Благо, в это время на земле, в воде и в воздухе много всякого корма и его хватает на всех обитателей леса.

В июле самое время массового лёта насекомых, особенно комаров, мух и оводов, поэтому июль месяц эвенки называют эргалага бега, что в переводе на русский означает «месяц овода». Месяц этот приносит страдания и беспокойства для всего животного мира тайги, особенно для оленей, вызывая такие болезни, как сибирская язва, полиомиелит. Олени худеют, резко падает упитанность, снижается удой молока, а также ценность оле-ньих шкур, продырявленных личинками подкожного овода.

В период массового лёта этих насекомых эвенки-оленеводы перегоняют стада оле-ней на возвышенную пригольцевую зону. Там разводят дымокуры, проводят обряд очи-щения животных путём окуривания дымом из можжевельника и багульника. Какие бы неприятности не приносили комары и оводы, всё же эвенки-оленеводы их считают своими помощниками в оленеводстве, потому что они помогают сгонять животных к стойбищу, к кострам-дымокурам. Здесь на стойбище, у костров

Накануне войны

Белогорск до войны представлял собой деревянный поселок с редкими кирпичными зданиями. В нём только начала формироваться промышленность. Кроме железнодорожного узла станции Куйбышевка-Восточная, действовали Мельзавод № 1, Мелькомбинат № 12, завод по ремонту сельхозмашин, кирпичный завод, пищекомбинат, маслозавод, мясокомбинат, хлебозавод, обозоремонтная мастерская по производству тележных колес, телег, кузовов для саней, тяпок и лопат, шпорный цех «Вперед» по производству упряжи для коней, пошивочная артель «Челюскин», артель инвалидов «Ударник», артель по производству глиняной посуды и игрушек «Кирпич», маленький лесозавод, льнопеньковый завод, типография, кузнечно-слесарная мастерская и транспортная колонна. На этих предприятиях трудились 1200-1300 рабочих. Примерно столько же человек работали на железнодорожной станции.

22 июня в 6 часов вечера жители города и района узнали о начале войны, а на следующий день прошли многочисленные митинги. В них приняли участие свыше 3,5 тысяч человек: педагоги, врачи, колхозники, рабочие и служащие. Все они выражали возмущение, негодование и ненависть к фашистам.

Живой календарь эвенков. Новогоднее кукование

По-эвенкийски первый месяц лета называется МУЧУН БЕГА, что в переводе означает «месяц зелени».

Оживляется тайга, повсюду стоит звон от жужжания насекомых и пения птиц. Цветут лесные ягоды: голубика, жимолость, брусника, морошка, красная и синяя смородина.

Синюю смородину эвенки называют «Алданским виноградом», и действительно, кисточки с крупными ягодами напоминают синий виноград. По содержанию витамина «С» и полезных микроэлементов синяя смородина превосходит садовый виноград в несколько раз.

Лесные поляны, словно огоньками, освещаются цветами шиповника и лилии даурской. Не случайно этот прекрасный цветок нюкжинские эвенки называют САРДАНОЙ, что понимается как «цветок любви». Об этом цветке сложены песни и легенды. Нетрудно догадаться, о чем они повествуют – о большой, верной и вечной любви. В трудные военные годы, когда было очень тяжело с доставкой в Усть-Нюкжу продуктов, жители села заготавливали на зиму корни луковицы лилии даурской. Тем самым они спасали себя от голода и от страшной болезни – цинги.

В июне наступает день летнего солнцестояния с самой короткой и светлой ночью в году.

С первым кукованием кукушки приходит летний эвенкийский праздник «БАКАЛДЫН» (от эвенкийского слова «бакалдын» - встреча). Своими корнями он уходит в глубокую древность. Для эвенков первое кукование кукушки означает наступление Нового года, от которого ждут удачи и благополучия в каждом оленеводческом стойбище.

&

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Празднуется он во всем мире с 1977 года, когда на очередном заседании Международного совета музеев (ICOM) было принято предложение советской делегации об учреждении такого праздника.

В каждом городе России и мира найдется немало музеев на любой вкус: краеведческие, исторические, художественные, музеи науки и техники, народного творчества и быта, промышленные и др.

В Приамурье тоже есть немало музеев и музейных пространств. Все они разные, но объединяет их одно – бережное отношение к историческому наследию.

В общей сложности на территории региона действуют почти две сотни музеев, музейных комнат и тематических экспозиций.

Май – последний месяц весны – эвенки называют СОНКАН БЕГА. СОНКАН и СОНКАЧАН по-эвенкийски означают оленёнок. Радостные крики новорожденных оленят оповещают окрестности оленеводческих стоянок о торжестве весны. Рождение большого числа оленят – залог благоденствия для эвенков-оленеводов.

На деревьях и кустарниках появляются и распускаются почки, берёзы начинают наливаться бодрящим и целебным соком. В тёплые и солнечные дни уже можно увидеть первых бабочек. Эвенки называют их живыми летающими цветами. На южных склонах сопок распускаются розово-красные цветы рододендрона. В народе его нередко называют багульником, но настоящий багульник – это вечнозеленый низкорослый кустарник с белыми цветками, который растёт на гольцах и марях.

В начале мая покидают свои зимние берлоги медведи. Эвенки называют медведя АМИКАН, что означает дедушка, и считают его прародителем эвенков.

Выбираются из нор и проснувшиеся от зимней спячки бурундуки. Они начинают призывно пересвистываться, разыскивая по тайге подружек-невест.

Глухарей эвенки называют ОРОКОМИ, а само место, где проходит токование, носит у них название ХОРОГОЧИ. Отсюда произошло название одной из железнодорожных станций на БАМе. Эвенки с большой любовью относятся к глухарям.

«Эвенки питают особо нежные чувства к глухарям. Глухари, так же как и мы, являются коренными обитателями тайги. Там, где глухари, там и мы. Мы и олени ходим по земле, а над нами летают глухари. Когда нет рядом глухарей, эвенки очень тоскуют, грустят. Глухари своим токованием извещают о приходе весны».

&

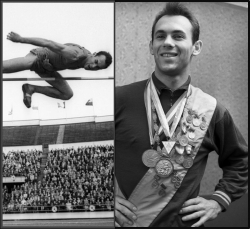

14 апреля 2022 года исполняется 80 лет со дня рождения легендарного спортсмена, одного из наиболее выдающихся мастеров в истории легкоатлетического спорта Валерия Брумеля.

Сегодня его имя известно не каждому, а в 60-е годы прошлого столетия имя Валерия Брумеля было на устах всего спортивного мира, и не только спортивного. «Космический прыгун», легенда советского спорта – в 18-летнем возрасте он стал кумиром миллионов людей, преодолевая каждый раз новые высоты. Его известность и популярность были просто фантастическими. По уровню народной любви Валерий Брумель соперничал с Юрием Гагариным, совершившим свой легендарный полёт в те же годы.

И этот великий спортсмен XX века является уроженцем нашей Амурской области. Родился Валерий Брумель 14 апреля 1942 года в селе Разведки Тындинского района. Отец спортсмена был геологом, занимался разведкой полезных ископаемых на Дальнем Востоке, возглавлял геологические партии. В Приамурье семья прожила недолго.

Второй месяц весны - апрель - эвенки называют ТУРАН БЕГА, это время связывается у эвенков с большими переменами в природе, название месяца осмысляется как «месяц пробуждения природы». Связывают пробуждение природы с чёрным вороном, который своим громким криком будит природу северной тайги, долгие месяцы погружённую в зимний покой и тишину.

Почему виновником пробуждения тайги эвенки считают ворона? А потому, что именно в апреле самка ворона первой из таёжных птиц делает кладку и начинает высиживать яйца. У эвенков эти крупные чёрные птицы вызывают глубокую симпатию. Во-первых, вороны ведут оседлый образ жизни, никогда не покидают свои места, терпеливо переносят все невзгоды – и холод, и голод, и жару. Во-вторых, всю свою жизнь эти обаятельные птицы остаются верными друг другу, демонстрируя чуткие, душевные отношения. Эвенки говорят, что ворон был в прошлом человеком, а потом превратился в птицу, сохранив у себя всё хорошее, человеческое. Ворон оберегает оленей от хищников (предупреждает своим криком), помогает разыскивать диких животных во время охоты, своим криком предупреждает человека о приближении опасного зверя. Ворон является хорошим санитаром – поедает всякую падаль в таёжной глухомани.

Со второй половины апреля на оленеводческих стойбищах начинается отёл – появляются первые телята. К этому времени эвенки перекочёвывают вместе со стадом в долины небольших рек, хорошо защищённых от ветра и богатых оленьим мхом – ягелем и пушицей. Места стоянок выбираются рядом с неглубокими спокойными ключами, чтобы новорождённые оленята не могли утонуть. Место стоянки огораживают изгородью, чтобы взрослые олени не могли разбежаться и вернуться на старое стойбище.

Оленеводы круглосуточно объезжают стадо в поисках затерявшихся оленей – спать приходится им в эту пору очень мало. Эта особенность их быта отразилась в верованиях. Эвенки говорят, что не надо долго спать, а то душа, покинувшая человека во время сна, может к нему не вернуться. Сон человека, по мнению эвенков, это путешествие души, которая временно покидает тело. Они не кричат и не толкают спящего человека, чтобы не испугать его душу. А будят человека очень осторожно и ласково, чтобы душа с желанием вернулась в тело человека.

Весной, после отела оленей все роды эвенков съезжались в одно место для совместной встречи нового года и празднования праздника Бакалдын, что в переводе с эвенкийского языка означает

5 марта, в преддверии Международного женского дня, сотрудниками сектора краеведения и сектора организации досуга, проведён краеведческий час женской поэзии «Есть поэтессы в глубинке с душою родниковой чистоты…». В ходе мероприятия прошла встреча с поэтессой г. Белогорска И. М. Печинской. Поэт Наталья Деркач поздравила всех женщин стихотворениями собственного сочинения, поэт-бард Светлана Пономаренко (Радостея) подарила дамам песню «Звездочка», а композитор и певец Игорь Голубев исполнил песню на стихи Анны Леун «Милой женщине».

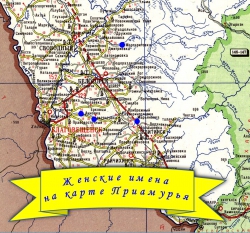

Приближается Международный женский день 8 марта. И в преддверии праздника предлагаем вспомнить имена женщин, оставивших след в топонимике нашего края.

Названия многих амурских сел произошли от имен или фамилий первых переселенцев-мужчин. И только несколько населенных пунктов в Приамурье названы в честь женщин.

В Ивановском районе есть село Анновка. Основано село в 1884 году и названо в честь жены генерал-губернатора Амурской области Петра Степановича Лазарева. П. С. Лазарев был участником войны за освобождение Балкан от турецкого владычества и героем Шипки, в нашу область прибыл в 1881 году в возрасте 42 лет. К этому моменту он был женат на дочери штабс-капитана Анне Викентьевне Студзинской. Находилась ли супруга в этот момент на амурской земле – неизвестно. Губернаторствовал П. С. Лазарев 5 лет и в 1886 году отбыл на запад империи. В честь него были названы село Лазаревка Тамбовского района и выселок Лазаревский, ныне село, относящееся к Еврейской автономной области. Газета «Восточное обозрение» писала о генерал-губернаторе: <

По-эвенкийски первый месяц весны называется ОВИЛАХА БЕГА, что переводится как «месяц наста». Ночами ещё холодно, но днём солнце пригревает. Особенно это чувствуется в безветренные дни.

На стволах деревьев с южной стороны выступают капли запашистой янтарной смолы. На солнце снег нагревается, пропитывается влагой, уплотняется, а ночью покрывается ледяной коркой, образуя наст. По этой корке можно ходить и бегать, не опасаясь, что провалишься в глубокий снег. А вот ночёвки в таком снегу для рябчиков и куропаток становятся опасными: проснувшись, птицы не могут пробить прочную ледяную крышу над головой и гибнут.

В марте лесной великан - сохатый и дикий северный олень - согжой сбрасывают старые массивные рога. Быстрорастущие молодые рога согжоя покрываются кожицей с коротким густым бархатистым мехом и содержат биологически активное лечебное вещество «рантарин».

На ОВИЛАХА БЕГА приходится весеннее равноденствие, когда день становится равен ночи. Прибавка дневного света действует возбуждающе на хищников. У волков начинается свадебный период. В это время серые разбойники часто нападают на оленей.

В марте на стойбище у эвенков-оленеводов начинаются курэйные работы. Стада оленей пропускают через изгородь – курэ, чтобы просчитать всех оленей, выявить количество важенок (самок) и быков и поставить клеймо на крупе каждого животного.

&

Остается совсем немного времени до начала XXIV зимних Олимпийскихигр, которые с 4 по 20 февраля пройдут в Пекине. Многие из нас будут следить за выступлениями спортсменов на Олимпиаде и, конечно же, болеть за сборную России.

Накануне Олимпиады предлагаем вспомнить амурчан – участников Олимпийских игр. А наши земляки не только принимали участие в престижных спортивных соревнованиях, но и неоднократно становились победителями и призерами Олимпийских игр.

В 2021 году на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Андрей Замковой, уроженец города Свободного, стал бронзовым призером в соревнованиях по боксу. Наш земляк выступал в весовой категории до 69 кг. На Олимпиаде в Токио Андрей, как самый опытный боксер российской команды, был капитаном мужской сборной по этому виду спорта.

Февраль - гиравун - «месяц шага», «месяц пешей ходьбы на охоте». Солнце в это время года поднимается над горизонтом выше, чем в январе, и природа делает шаг к теплу, к весне.

Февраль, второй месяц года, эвенки-оленеводы называют «гиравун бега», что в переводе означает «месяц шага» – опять возобновляются перекочевки, начинается охота.

Солнце в феврале ещё выше поднимается над горизонтом, день заметно прибавляется, природа как бы делает шаг к весне, к теплу, хотя морозы ещё стоят, но не такие сильные, как в январе. В феврале начинаются ветры, с деревьев сдувается снег, от чего в лесу становится шумно, и звери в эту пору плохо слышат приближение человека. В глубоком снегу часто встречаются ямки от ночёвок белых куропаток и рябчиков. Про снег эвенки говорят, что он играет цветами: утром, в лучах восходящего солнца, снег розовый, а вечером, при закате солнца, он становится синим.

В феврале наступает пора охотиться на дикого северного оленя – согжоя. А охота на пушных зверей – соболя и белку – отходит на второй план. Согжой в это время держится около склонов сопок, питается лишайниками и ягелем, разгребая глубокий снег своими широкими ложкообразными копытами.

В этом месяце у эвенков-оленеводов добавляется много хлопот. В светлое время суток они заготавливают дрова, раскладывают для своих оленей соляную подкормку, объезжают стадо, подгоняя отошедших в сторону оленей. В это время волки подходят небольшими стаями к стойбищу. Чтобы их отпугнуть, оленеводы поджигают старые трухлявые деревья и пни. Вечером подводятся итоги трудового дня, старшие интересуются самочувствием каждого члена стойбища, обсуждается положение в оленьем стаде, и, в первую очередь, хозяева беспокоятся о сохранности поголовья.<

Ранее у эвенков существовал календарь, в основе которого лежало тело человека. Такой календарь описал известный тунгусовед В. Туголуков. Древнейший главный календарь всех эвенков был построен по принципу счисления месяцев по верхней части человеческого тела. В суставном календаре очевиден астрономический принцип построения.

Сонная - голова, или вершина (начало) года, месяц, когда день начинает прибывать.

Эвримира - левое плечо (год как бы начинает спускаться вниз).

Ичан - левый локоть руки.

<

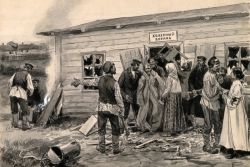

Народная мудрость гласит: «Хочешь узнать о доме? Посмотри, как хозяйка принимает гостей». Город – это тоже дом, но дом большой, разноликий и разноплановый. О нём также судят по умению принимать гостей.

Сегодня мы совершим прогулку во времени и узнаем, как принимала гостей столица Приамурья в конце XIX – начале XX веков. А гости во все времена приезжали в столицу нашей области, город Благовещенск.

По воспоминаниям первых путешественников, посетивших Благовещенск на рубеже 60-70-х годов XIX века, город не мог похвастаться гостеприимством. Здесь не было ни гостиницы, ни постоялых дворов. И только отставные солдаты принимали на постой к себе в дом, за что брали плату по 5 рублей в сутки, что было по тем временам неслыханно дорого. Поэтому, приезжая по делам в Благовещенск, многие стремились найти здесь знакомых, устроиться в казенных учреждениях, чтобы уменьшить расходы на пребывание в городе.

<Остается все меньше времени до одного из самых любимых и отмечаемых праздников в России – Нового года. В воздухе все чаще витает запах мандарин и хвои. Предпраздничная атмосфера царит весь декабрь. Мы присматриваем и покупаем новогодние подарки родным и близким, елочные украшения и новогоднюю атрибутику, продумываем праздничное меню, закупаем продукты.

Сегодня стол на Новый год несравненно богаче и зависит от предпочтений хозяев дома и размера кошелька. Но так было не всегда. Было время, когда перед праздником новогодние подарки строго распределялись.

Предлагаем совершить прогулку во времени и окунуться в 80-90-е годы прошлого столетия.

В конце 80-х годов дефицит товаров в области достиг такой степени, что распределением новогодних подарков занимался исполком городского Совета народных депутатов.

Вот что говорится в распоряжении Благовещенского исполкома городского Совета народных депутатов от 8 декабря 1988 года:

«В связи с недостатком товарных ресурсов для организации предпраздничной торговли и обеспечения заявок предприятий города детскими подарками для новогодних праздников обязать руководителей розничных объединений «Продтовары», «Плодовощ», треста общественного питания, ОРСов и «Амурводстроя»:

С древнейших времен у многих народов мира существовали свои обычаи и традиции. Они передавались из поколения в поколение. Все эти обряды имели тесную связь с природой, так как жизнь человека и продолжение его рода во многом зависит от окружающей среды.

Эвенки, осваивая просторы тайги, менее других народов нанесли ущерб природе. Через фольклор и религиозные верования народ соблюдает запреты и предписания, влияющие на отношения человека и природы. «Законы предков», регулируют поведение человека в природе и базируются на тысячелетнем опыте освоения экологических ниш.

Жизнь эвенка напрямую зависела от состояния природы. Поэтому у них существует множество обычаев из культа природы, направленных на ее сохранность. Ценность этих обычаев заключается в том, что, «во-первых, они являются самыми древними и мало изменились с приходом русскоязычного населения. Во-вторых, в связи с изменением отношений, обычное право эвенков подверглось сильнейшей деформации и сегодня существует лишь в остаточном цикле, а обычаи природоохранного действия сохраняются до сих пор и передаются из поколения в поколение».

&

20 ноября амурчане отмечают День памяти русских землепроходцев и основание Албазино. Впервые его отпраздновали в 2010 году.

Первые сведения о Даурской земле были получены от тунгусов, а походы Перфирьева и Москвитина в 1638-1641 гг. расширили эти представления. Причем Иван Юрьевич Москвитин первый вышел по Охотскому морю к устью Амура в 1640 г. Именно москвитинцы назвали эту реку Амуром (Местные жители называли ее Момур, что значит «сильная вода, большая вода»). Понимая важность присоединения Приамурья, якутский воевода Головин послал Бахтеярова на Амур по Витиму. Однако верховья Витима расположены далеко от амурских притоков, было зря потеряно два года.

В 1643 г. Головин отправляет на Амур экспедицию во главе с «письменным головой» Василием Даниловичем Поярковым. В ней было 132 человека, а проводником шел местный князек Томкони. По Лене, Алдану и их притокам отряд вышел к древней таёжной тропе и зимой перевалил через Становой хребет. Зимовка на Умлекане была тяжелой. Умерло 40 человек, а 70 других во главе с Петровым напали на дауров и были разбиты.

Построив легкие лодки, поярковцы весной сплавились до Амура по Зее. За восемь дней пути они увидели хорошо обработанные поля дауров и узнали, что на Зейско-Буреинской равнине правит князь Балдачи.

Составляя описание новых земель, Поярков прошел по Амуру до его устья. По Охотскому морю он добрался до р. Ульи осенью. По ней, Майе и Алдану всего 33 участника похода вернулись летом 1646 г. в Якутск. По дороге утонули «отписки» и «чертежи», но Поярков привез воеводе ясак (оброк который брали с мужчин 15–60 лет: по 1-5 соболей в год. Ежегодно Приамурье отправляло в 80-х годах XVII в. по 40

«Ты знаешь, неважно,

Когда и куда мы уйдем:

Рассыплемся прахом

Епархиальное женское училище открылось 27 (14) октября 1901года.

В газете «Благовещенские епархиальные ведомости» № 19 от 1901 года опубликован Указ Святейшего Никодима, Епископа Приамурского и Благовещенского об открытии в г. Благовещенске по указу его императорского величества Епархиального женского училища.

Указом от 27.11.1901 года Св. Синода начальницей Благовещенского епархиального женского училища стала Афанасия Степановна Яворская, окончившая в Житомире (Волынской губернии) училище девиц духовного звания и работавшая в этом же училище женской образцовой школы.

Учебное заведение предназначалось для обучения и воспитания дочерей православного духовенства. Епархиальное училище находилось в ведомстве Синода. В училище принимались девочки в возрасте 9 лет. Обучение было платным. Срок обучения составлял шесть лет. В среднем в училище обучалось около 80 воспитанниц.

Среди изучаемых предметов были: Закон Божий, чтение, церковнославянский, русский и французский языки, математика, гражданская история, музыка, хоровое пение и др. Большое внимание уделялось рукоделию.

<1 октября 2021 года в эфир вышел очередной выпуск программы «Поле чудес». Впервые за 30-летнюю историю популярной передачи была организована программа с участием победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года». Поэтому в тройках игроков были только педагоги, приглашенные по просьбе Министерства просвещения и науки России с разных концов нашей страны – от Калининграда до Камчатки.

Участницей выпуска известной телепередачи, который был посвящен Дню учителя, стала педагог из Белогорска Милица Щипун, победившая в областном конкурсе «Учитель года» в 2019 году и ставшая лауреатом конкурса «Учитель года России».

Милица играла в первой тройке игроков. Она и двое ее коллег из Казани и Нижнего Новгорода должны были ответить на вопрос: «Как на Руси называли особый дом, в котором дети княжеских дружинников начинали учиться ратному делу?».

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН объявила о дате Всемирного дня туризма - 27 сентября, в России празднуется с 1983 года.

Амурская область — один из самых привлекательных в туристско-рекреационном плане регионов России. Здесь расположены уникальные геологические, историко-археологические и культурно-познавательные объекты. Это край гор и бескрайних рав-нин, быстрых рек и обширных болот (марей). Здесь жаркие летние дни и суровые зимы.

Отличительная особенность природы Амурской области заключается в ее контрастности: на севере — суровый и холодный климат, быстрые горные реки, преимуще-ственно горный рельеф с таежной флорой и фауной; на юге — равнины и более мягкий климат, полноводные реки с плавным течением, плодородные «Амурские черноземы», преобладание животного и растительного мира, характерного для лесостепных про-странств.

В Зейском районе Амурской области расположен Верхне-Депский заказник, служащий местом сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных. Он был создан 15 сентября 1976 года.

&

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения (должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенесена).

Первая всеобщая перепись населения Российской империи была проведена 9 февраля (28 января) 1897 года. Её инициатором был выдающийся русский учёный Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. Проводилась она по единой программе по всей стране одновременно. Эта перепись представляет собой единственный достоверный источник данных о численности и составе населения России в конце XIX веке.

По переписи 1897 года в России проживало 124 млн. 640 тысяч человек, из них 85 % – сельские жители, 15 % – городское население.

Общая численность населения Амурской области составляла 120300 человек (мужчин – 68300, женщин – 52000).

Программой первой переписи учитывались лица с физическими недостатками, таких в области насчитывалось 367 человек (в том числе 194 мужчины и 173 женщины).

Амурская область в то время не была разделена на уезды и имела лишь один город Благовещенск, в котором в обозначенном году числилось 32834 человек обоего пола (27 % всего населения области).

Население было сгруппировано главным образом в самой южной части, по течению Амура и по нижним его притокам: Зеи, Буреи, Томи, Дима, Завитой, Белой, но и здесь жители встречались сравнительно редко, хотя имелось 45 селений с населением свыше 500 человек. Наибольшей густоты оно достигало около Благовещенска на пространстве приблизительно 27940 кв. верст (1/14 часть всей территории области). Вся остальная часть Приамурья была населена слабо.

<Приближается новый учебный год. Предлагаем совершить экскурс в прошлое амурского образования и узнать, как учились наши прабабушки и прадедушки? Сколько стоило обучение и что надо было знать при поступлении в первый класс?

В 1890 году в Приамурье насчитывалось 34 учебных заведения, из них 7 – в Благовещенске, 18 – в казачьих станицах, 7 – в крестьянских селениях и 2 – на Верхне-Амурских частных приисках. Средних учебных заведений с так называемым законченным курсом было всего два – духовная семинария и женская гимназия. Существовала также шестиклассная прогимназия, остальные относились к начальным народным школам со смешанным обучением мальчиков и девочек.

В духовной семинарии обучались 37 человек, в духовном училище при семинарии – 110, в образцовой церковно-приходской школе – 57 учеников. В мужской прогимназии учились 142 мальчика, в женской гимназии – 215 девочек, в двух народных училищах Благовещенска – 288 человек, в казачьих школах – 866, в крестьянских – 34, на приисках – 87 детей. Всего в 1889 году за парты сели 2123 ученика.

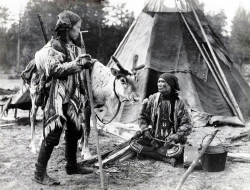

Коренные народы Приамурья являются наследниками самобытной культуры, насчитывающей более пяти тысяч лет и представляющей богатейший пласт многовековой истории.

Декоративно-прикладное искусство эвенков заслуживает особого внимания, оно отражает мировоззрение этого самобытного народа, их картину мира. Эвенки занимались кузнечным делом, обрабатывали кость, рог, бивни мамонта и дерево, бересту, кожу и мех, владели вышивкой нитями и бисером, техникой аппликации и инкрустации, тиснения и мозаики. В основе всех этих видов декоративно-прикладного искусства лежит эвенкийский орнамент, который наносился на одежду, постельные принадлежности, посуду, предметы быта, украшения, ритуальную атрибутику, надгробные домики, охотничьи принадлежности и другие предметы и вещи.

Женское искусство выразилось в тиснении на бересте, в шитье из ме-ховых полосок и квадратиков, в вышивках белым подшейным волосом оленя, бисером и шелком, в вырезывании фигур человека и животных из бересты. Мужское искусство представлено резьбой по дереву, кости и железу, деревянной мелкой скульптурой, литьем фигур из свинца и олова, выковыванием разных предметов быта, украшенных орнаментом.

Традиционная одежда народов Приамурья – один из самых массовых видов художественного творчества, сочетающий в себе искусство кроя, аппликации, обработки кожи, металла, камня. Наиболее интересны халаты из рыбьей кожи. Их носили весной, летом и в начале осени. Особая ценность – свадебная одежда, которая имеет большое количество украшений в виде подвесок, орнамента, меховой опушки. Обязательно изображение на халате родового дерева, которое символизирует продолжение рода. Сидящие на ветвях птички – это души не родившихся детей.

Верхняя одежда эвенков отличалась большим многообразием. Основным материалом для эвенкийской одежды служит шкура северного оленя – серо-коричневого цвета, темно-белого, реже – белого цвета. Применяли также кожу лося. Для отделки использовали также белую шкуру оленя и белый камус (шкура с голени животных, принадлежащих в основном семействам оленевых, лошадиных или ластоногих, которая обладает более коротким и прочным мехом и используется для изготовления зимней обуви и специальной противоскользящей подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж.).

Определенное место жительства, разные климатические условия, а также различные виды их хозяйственной деятельности наложили свой отпечаток на своеобразие традиционного костюма. Для народов севера была характерна двойная меховая одежда глухого покроя.

Одежда – одинаковая для мужчин и женщин – была распашная и именовалась в литературе обычно «Фраком». Делали ее из одной целой некроёной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собой узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги (замша из оленьей кожи) и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом, он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и ткани.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского – прямой. Он служит для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевается под кафтан на шею, свисает до самого живота.<

Россия - большая и очень интересная страна. И в каждом населенном пункте найдется что-то нечто необычное и удивительное касательно достопримечательностей.

Необычные памятники удивляют людей, дарят им сильные эмоции, а порой заставляют задуматься об очень серьезных вещах. Уличный стрит арт, в котором важны не масштабы, а детали, мелочи, штрихи, тени, линии. Основная уникальность каждого из памятников «Урбанистического стиля» - это вовлечение зрителя в диалог, вызывая различные эмоции — восхищение, улыбку, задумчивость, грусть…

Но есть и такие памятники, ставшие за счет удивительной креативности современных художников весьма оригинальными и необычными, на которые стоит обратить внимание. Не исключение и наша область.

Традиционно в нашей стране во второе воскресенье июля отмечается День рыбака. В 2021 году праздник выпадает на 11 июля.

В СССР День рыбака появился 3 мая 1965 года. Был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В 1980 году вышел еще один указ Президиума Верховного Совета СССР. Он был посвящен праздничным и памятным датам. В нем также закреплено празднование Дня рыбака.

Этот день был учрежден как профессиональный праздник, но с годами стал намного шире – его отмечают и рыболовы-любители.

Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству. Белогорск не исключение. В нашем городе День рыбака стал одним из любимых летних праздников, как самих рыбаков, так и людей, никогда не державших в руках удочку.

1 июня – Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, который отмечают уже несколько десятков лет более чем в 60 странах мира. А впервые его официально отпраздновали в 1950 году. Но история праздника начинается намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами детства, были подняты женщинами в 1925 г. на Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В начале прошлого века общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого медицинского обслуживания. Но идея не получила широкой общественной поддержки.

Именно для сирот в Сан-Франциско консулом из Китая был организован праздник, который вошел в историю, как фестиваль плавающих драконов. Проходило это масштабное мероприятие 1 июня, в первый день лета. По одной из версий именно это событие и стало решающим при выборе, в какой день отмечать в дальнейшем праздник детства.

Остро вопросы благополучия детей встали перед общественностью в послевоенные годы. Поэтому в 1949 г. Женский конгресс повторно выдвигает идею учредить особый праздник. На конференции принимается единогласное решение направить все силы на борьбу за мир ради счастливого детства всех малышей и подростков планеты.

Уже в 1950 г. новый праздник отмечается во многих странах, причем с большим размахом.

Без клубка ведущей нити,

(По чьему – велению?)

Мы блуждаем в Лабиринте

С самого рождения.

Среди прочего народа

И неразберихи,

Мы бредём по переходам –

Тщетно ищем выход.

Меж падением и взлётом

Изучаем местность,

Но за каждым поворотом

Снова – неизвестность…

Хаустова Виктория Михайловна родилась 29 мая 1976 года в городе Белогорске Амурской области.

Окончила Белогорский технологический техникум по специальности «Продавец-бухгалтер» и профессиональное училище №12 по специальности «Оператор ПЭВМ». <

Наверное, не многие знают, что День пограничника отмечается практически в самом конце весны, а именно 28 мая. Эта дата зафиксирована в праздничном календаре и не меняется от года в год. И именно в этот день в Белогорске состоялась акция памяти наших земляков Анатолия Денисенко и Владимира Гаюнова, погибших при защите государственной границы на острове Даманском.

На мероприятии присутствовали представители Штаба 35 Армии, юнармейцы МАОУ СОШ №10, члены военно-патриотического клуба, школьники с. Никольского, духовой оркестр ФГКУ Дома офицеров Белогорского гарнизона МО РФ, АРОО «Амурское Казачество», участники боевых действий на острове Даманском и Афганистане, родственники погибших Владимира Константиновича и Анатолия Григорьевича, сотрудник Центральной городской библиотеки сектора Краеведения.

Члены военно-патриотического клуба напомнили собравшимся о событиях произошедших 52 года назад, вспомнили о боевых подвигах пограничников в истории России. Прозвучали стихотворения посвященные службе в пограничных войсках, односельчанка А. Денисенко прочла стихотворение собственного сочинения о подвиге Анатолия. Звучала военно-патриотическая музыка.

9 мая 2021 года наша страна отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Все дальше и дальше уходят от нас события, связанные с самой кровопролитной войной в истории человечества. Проходят годы, всё меньше остаётся очевидцев страшных военных лет, способных рассказать, как это было, но, несмотря ни на что, мы обязаны помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута Великая Победа, как был спасён мир. А ёще гордиться своим народом, победившим фашизм и выстоявшим в такое бесчеловечное время. И чтить память людей, благодаря которым мы можем жить в мире.

Сегодня мы расскажем о наших земляках, храбрых парнях авторемонтного завода № 19 г. Белогорск, которые всей бригадой отправились на фронт на собственном танке. Чтобы попасть на передовую, им пришлось попросить разрешения у самого товарища Сталина.

…Душа взыскует. Что же вам ещё…

Пишу «Господь» я с буквицы заглавной…

Не просветлён. Чем несколько смущён…

Пусть нехристь я. Но нехристь православный!

Кадомцев Сергей Иванович родился 21 апреля 1951 г. в городе Белогорск, Амурской области, в семье учителей русского языка и литературы. После окончания средней школы № 4 г. Белогорска (1968) служил в армии. Вернувшись из армии, сменил множество профессий: «зарабатывал на жизнь грузчиком и автослесарем, коммивояжёром и пастухом, охранником и инженером, водителем автопогрузчика и журналистом, косил сено и доил коров, тренировал пловцов и футболистов…».

Заочно учился в БГПИ на двух факультетах: физического воспитания и спорта и истфаке. Затем работал учителем: преподавал физкультуру, военное дело, труды, физику, астрономию, историю.

Писать начал в школьные годы. Произведения поэта публиковались в областной и городской периодике: в газетах «Амурский комсомолец» и «Амурская правда», в альманахе «Приамурье», в коллективных сборниках. Были у него публикации в журнале «Дальний Восток», в общесоюзном сатирическом журнале «Крокодил», в столичном сборнике.

Сергей Кадомцев был издателем и редактором двух первых независимых газет в городе Белогорске: «Позиция» и «Компилятор». Во многих поэтических конкурсах, в которых он участвовал (городских, областных, всесоюзных), занимал первые места. Его поэзия - лирико-сатирического плана, с тонким юмором подмечает он реалии бытия.

&

12 апреля 2021 года Амурская областная филармония отметит 60-летний юбилей.

30 ноября 1960 года исполнительный комитет Амурского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о создании Амурской областной филармонии. Сделано это было в целях улучшения культурного обслуживания городского и сельского населения области профессиональными концертно-эстрадными коллективами. В связи с этим учреждению были выделены рояль, автобус и 24 ставки.

Но официальным днём основания Амурской областной филармонии считается 12 апреля 1961 года, когда состоялся первый концерт. И в этот же день Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос. Когда амурские артисты выступали – об этом полёте ещё никому не было известно. Объявили позже – и тогда стало ясно, что история амурской филармонии навеки связана с космической темой.

Весна – время одного из главных праздников коренных народов Севера и Дальнего востока. Традиционно в марте проводится праздник – день оленевода и охотника. Его отметят в пяти национальных эвенкийских сёлах Амурской области: Первомайском, Усть-Нюкже и Усть-Уркиме Тындинского района, Ивановском Селемджинского района, Бомнак Зейского района.

Эвенки проведут древний обряд очищения «Улгани» – «Кормление огня». Огонь - главный символ и спутник тундровиков. Его магии и мощи поклоняются, огонь обожествляют и верят в его очищающую и придающую силы и успеха энергию. Обряд возглавляет шаман, который проходит с бубном вокруг костровища, отгоняя злых духов. Участники праздника приносят подношение огню в виде хлеба, лесной и речной добычи, а потом идут к молодому деревцу и повязывают на него разноцветные ленточки, загадывая желания и призывая удачу.

Отдавая дань традициям, жители и гости Бомнака почтут память писателя-геодезиста Григория Федосеева и его легендарного проводника – эвенка Улукиткана. В программе – гонки на оленьих упряжках, национальная эстафета "Бэркэл" ("Силачи") и соревнования по северному многоборью, концерт с участием любительских творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий местных мастеров. Завершится праздник общим хороводом вокруг костра.

Часто именно в День оленевода девушки находят себе женихов, происходят так называемые смотрины. А те, кто уже нашёл свою половину, расписываются в этот день.

В Амурской области проживает около 1300 эвенков. Сейчас далеко не всё население ведёт традиционный для эвенков образ жизни — лишь около половины из них, подобно своим предкам, разводят оленей, охотятся в тайге, считая её своим домом. Большинство эвенков живут в посёлках, работают на приисках, в школах, детсадах и сельских администрациях. Однако традиционные отрасли хозяйствования (оленеводство, промысловая охота и рыболовство) по-прежнему являются основными видами хозяйственной деятельности эвенков, основой их экономики и культуры.

Эвенки в численном отношении далеко не самая доминирующая этническая группа на юге Дальнего Востока, но именно с ними тесно связаны исторические судьбы многих коренных народов региона, сохранивших самобытность и традиционные религиозные верования. Эвенков называли аристократами Сибири, французами тундры и тайги. А еще они носили фраки, подарили жизнь слову «шаман» и считали воронов заколдованными людьми.

До 30-х годов прошлого столетия эвенки были известны, как тунгусы. Самоназвание эвенков — эвэнкил, что переводят, как «народ, живущий в горных лесах» или «идущие поперёк хребтов». Считается, что наименование произошло от места обитания древних эвенкийских племён на горно-таёжных территориях Забайкалья. Другое известное название этнических групп эвенков-оленеводов — орочены. Оно происходит от эвенкийского «орон» — олень, орочен — «человек, владеющий оленем». Отдельные группы этноса имели собственные названия: солоны, манегры, бирары.

До начала освоения Забайкалья русскими, ведущие кочевой образ жизни эвенки занимали обширные территории от границы с Китаем до Ледовитого океана, от Енисея, до Камчатки. Столь широкое расселение объясняется склонностью к постоянным длительным перекочёвкам: от нескольких сотен до тысячи километров за сезон. На каждого эвенка приходилось 25 км2 неосвоенной территории. Представители народа домом считали всю землю и говорили: «эвенки нигде и везде».

Эвенкийский язык принадлежит к тунгусо-маньчжурской семье, наряду с негидальским и эвенским. Охарактеризовать его можно как переходный вариант между тюркскими и монгольскими языками. Он отличается сложным многоступенчатым использованием гласных звуков, обилием сложных слов: деепричастий, падежных, глагольных форм.

Все тунгусоязычные народы – исконные охотники горной тайги. Будучи пешими (оленными стали только эвенки, эвены и ороки ) охотниками, они всю жизнь бродили по тайге, ежегодно проходя сотни километров. Как охотники, они имели исключительное зрение и великолепную память, которыми восторгались все путешественники. Любой из них мог очень подробно нарисовать бассейны рек известного ему района. Они обращали внимание на все детали рельефа местности. Поэтому раздел географической терминологии их лексики настолько развит, что не все слова находят соответствия в русском языке и переводить их приходится описательно.<

Приближается Международный женский день 8 марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, тёплыми женскими улыбками и подарками. А чем был примечателен Международный женский день 10-30 лет назад, о чём мечтали амурчанки и сколько стоили в то время цветы? Ответы на эти вопросы можно узнать, полистав архивные подшивки газеты «Моя Мадонна».

1991 год. «Перешьём на блузы флаги» – под таким заголовком было опубликовано письмо читательницы о мамах, которые скупили советские флаги, чтобы из полотнищ сшить детям хоть какую-то одежду.

1997 год. За три предпраздничных дня накануне 8 Марта Благовещенская кондитерская фабрика продала 75 тонн конфет. Спрос на продукцию был столь высоким, что работать кондитерам пришлось в две смены.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.

Мы — армия страны. Мы — армия народа.

Великий подвиг наш история хранит.

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота и ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник. 10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками».

Федеральным законом № 48-ФЗ от 15 апреля 2006 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», было установлено, что день воинской славы России 23 февраля переименовать в День защитника Отечества. Но, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин — защитников Родины.

Именно о таких Защитниках и Мужчинах, Амурцах- Героях, пойдёт рассказ.

12 февраля ежегодно отмечается Международный день детей-солдат, известный ещё как День Красной Руки. Его отмечают как дань памяти несовершеннолетних участников войн и вооружённых конфликтов. В этот день во всём мире проводят акции, направленные против участия несовершеннолетних в военных конфликтах. При этом используется логотип «Красной руки», символизирующий окровавленную ладошку ребёнка.

Мальчишки и девчонки разных стран, всюду, где шла борьба за свободу, за мир, были рядом со взрослыми. Они служили связными, разведчиками, распространяли газеты, писали и расклеивали листовки, а когда нужно – брали в руки оружие и сражались наравне со старшими. Многие из них погибали от вражеских пуль или в застенках.

Во время Великой Отечественной войны в военных действиях принимали участие десятки тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры-герои они сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги многие из них награждены орденами и медалями.

23 января 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Марии Иосифовны Лисицыной, заслуженного учителя школы РСФСР, Героя Социалистического Труда, почётного жителя г. Белогорска.

Мария Иосифовна 47 лет посвятила школе, воспитанию подрастающего поколения, отдавая свои знания, душу и сердце ученикам. За годы многолетней успешной творческой работы завоевала репутацию мастера педагогического труда. Её имя известно не только в Белогорске, но и в Амурской области.

Компас её жизни прошёл через всю Россию. Родилась Мария Лисицына в казачьем хуторе Голубинка, что в Ростовской области, там же, на Дону, окончила педагогическое училище. И влюбленная в прозу Шолохова в 1939 году одной из первых откликнулась на призыв Родины ехать на неведомый Дальний Восток. Судьба забросила её в город Хабаровск, где молодую учительницу никто и не ждал. Первые три ночи пришлось ночевать на чердаке городского универмага. А через три дня Марию Лисицыну отправили в Приамурье, в село Павловка Белогорского района. Её первые ученики-переростки были почти ровесниками. Они очень тепло отнеслись к своей учительнице.

Здесь она встретила свою настоящую и единственную любовь. Вместе с мужем, которого переводили с одной работы на другую (от директора школы до председателя колхоза), молодая женщина объездила добрую половину Дальнего Востока. Высшее профессиональное образование Мария Лисицына получала заочно, когда уже подросли её трое детей.

«Во мне живет артист, который хочет, чтобы всем вокруг нравилось то, что я делаю. Также во мне живет бунтарь, который готов спорить со всеми, кому не нравится то, что я делаю».

Именно так можно охарактеризовать жизнь и творчество педагога, исполнителя, дирижёра, автора уникального учебного пособия «Школа игры на домре», в прошлом руководителя оркестра при Амурском народном хоре, музыкального руководителя кукольного театра «Амурчонок» и Амурского театра драмы, основателя популярного народного ансамбля «Карусель», заслуженного работника культуры Российской Федерации Виктора Иосифовича Горы, которому 15 января 2021 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения.

Родился в селе Верхне-Белое Ромненского района Амурской области. В семье было девять детей - шесть девочек и трое мальчиков, - именно в Викторе, его отец Иосиф Прохорович, сельский учитель русского языка и литературы видел своего преемника. Но, мальчик с детских лет жил только музыкой.

85 лет назад в декабре 1935 года в г. Куйбышевка-Восточная (ныне г. Белогорск) был пущен в эксплуатацию мелькомбинат.

Его строительство (как мелькомбината №12) началось в октябре 1933 года. Это была сверхударная стройка и называлась она «Хлебострой». Со всех концов страны ехали сюда люди (если в 1923 году в селе Александровское (первое название Белогорска) было всего 5 тысяч человек, то в 1935 году их стало 17 тысяч). Первыми на строительство комбината прибыли Н. Е. Белоусов, А. Н. Васильев, А. Ф. Семин, Н. И. Асауленко и др. Из Благовещенска привезли группу призывников (перед отправкой в Красную Армию), чтобы помочь в строительстве. Один из них, Фёдор Филиппович Селезнёв, прошёл трудовой путь на комбинате от рабочего до директора. На строительстве комбината поработал почти каждый житель города.

Место было выбрано на окраине города, около озера. Кругом были заросли орешника, кустарники, молодой дуб. Рядом разбили палаточный городок, а на зиму вся армия строителей переселилась в складские помещения, где комнаты перегораживались одеялами, брезентовыми пологами, а то и просто мешковиной. Обычная картина строек первых пятилеток. Рядом начали строить кирпичный завод. Оборудование шло со всех концов страны – из Москвы, Ленинграда, с Украины. Строительство было запланировано на 3 года (т.е. до конца 1936 г.), но фактически было закончено к концу 1935 года. Начальником стройки был И. П. Крангаус, главным инженером В. С. Бараховский.

Был построен цех сортовой мельницы производительностью 225 тонн зерна в сутки. Чуть позднее были введены в строй крупоцех, ежесуточно производящий 25 тонн крупы. Деревянный элеватор с сушилкой и механической башней ёмкостью 10 тысяч тонн и котельно

Приближается долгожданный праздник – Новый год. Сегодня это один из самых любимых и отмечаемых праздников в России. Ещё бы! Дед Мороз и Снегурочка, салюты, подарки, музыка, встречи в кругу семьи и друзей, ежегодные мега-распродажи.

Глядя на предпраздничную мишуру и суматоху невольно задумываешься: а как отмечали Новый год сто или, положим, сто пятьдесят лет назад в Приамурье? Предлагаем совершить небольшой экскурс в прошлое с помощью газет конца XIX-начала XX вв.

Вот что написано в одной из местных хроник

Сейчас, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, предлагаем вспомнить, какие ещё эпидемии случались в истории Амурской области и как люди с ними боролись.

1881 год – эпидемия оспы

1902 год – эпидемия холеры

1910 год – эпидемия чумы

2020 год – эпидемия коронавируса COVID-2019

В Амурской области не раз бушевали эпидемии. Оспу, холеру и чуму в конце XIX-начале ХХ веков завозили переселенцы и торговцы из Маньчжурии. Последствия эпидемий были настолько печальными, что борьбой с завозимой заразой занялся сам военный губернатор.

<18 октября 2020 года исполняется 80 лет со дня рождения известного амурского композитора, заслуженного работника культуры РСФСР Николая Алексеевича Лошманова.

На Амурской земле нет такого уголка, где бы ни побывал композитор и где бы ни звучали его песни о любимой амурской земле.

Музыкант от Бога, он писал добрые и искренние песни о своих земляках – хлеборобах, строителях БАМа, Зейской и Бурейской ГЭС, ветеранах войны и труда, воинах-пограничниках и просто о хороших людях.

Родился Николай Алексеевич 18 октября 1940 года в казачьем селе Татищево Оренбургской области. Рос очень музыкальным ребенком. В семье пели все – от мала до велика, бережно храня народное песенное творчество. С самого раннего возраста Николай Алексеевич впитал в себя звуки народных песен. Его первым инструментом был немецкий трофейный аккордеон, привезенный дядей с войны. Еще учась в начальной школе, Николай отлично играл на гармошке, которую ему купил отец.

16 октября 2020 года отметит 90-летний юбилей один из старейших вузов Дальнего Востока – Благовещенский педагогический университет (БГПУ).

Постановление Правительства СССР об открытии в г. Благовещенске аграрно-педагогического института было принято 27 июля 1930 года (в связи с сельскохозяйственной спецификой региона вуз изначально был основан как аграрно-педагогический институт и готовил учителей для школ крестьянской молодежи).

16 октября 1930 года в институте прозвенел первый звонок на занятия. В первый год на три его отделения было принято 73 человека. В перечне документов, необходимых для поступления в первый амурский вуз, кроме стандартных (как и сегодня) требовалась справка «удостоверяющая социальное положение и стаж работы поступающего, его родителей и нелишения избирательных прав». Кроме того, в условиях приема говорилось, что «рабочие, батраки, колхозники, бедняки, середняки по приему в учебное заведение и их дети будут обеспечены общежитием и стипендией в размере 70 рублей. В реальности стипендию установили только 42 студентам – от 50 до 70 рублей в зависимости от стажа работы и семейного положения. По социальному составу поступившие разнились: 25% были рабочими, 45% - бедняцкая и колхозная молодежь, 19% - дети военнослужащих и 11% - дети учителей.

Оцените работу библиотеки, это важно для нас

Опрос займёт всего минуту, выберите библиотеку:

Меню

Книги Месяца

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

Новые записи

Облако тегов

Ресурсы

Часы работы

Последняя среда каждого месяца - санитарный день

- Вторник - Пятница: с 10:00 до 18:00

- (Обед: 13:00 - 14:00)

- Суббота: с 10:00 до 17:00

- (без обеда)

- Воскресенье, Понедельник : выходной

Контакты

Адрес : 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.Малиновского, 18

- Email : bibliobelogorsk@yandex.ru

- Телефон : 8 (41641) 2-72-00

- 8 (924) 447-27-51

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих