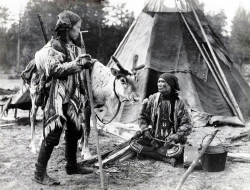

Коренные народы Приамурья являются наследниками самобытной культуры, насчитывающей более пяти тысяч лет и представляющей богатейший пласт многовековой истории.

Декоративно-прикладное искусство эвенков заслуживает особого внимания, оно отражает мировоззрение этого самобытного народа, их картину мира. Эвенки занимались кузнечным делом, обрабатывали кость, рог, бивни мамонта и дерево, бересту, кожу и мех, владели вышивкой нитями и бисером, техникой аппликации и инкрустации, тиснения и мозаики. В основе всех этих видов декоративно-прикладного искусства лежит эвенкийский орнамент, который наносился на одежду, постельные принадлежности, посуду, предметы быта, украшения, ритуальную атрибутику, надгробные домики, охотничьи принадлежности и другие предметы и вещи.

Женское искусство выразилось в тиснении на бересте, в шитье из ме-ховых полосок и квадратиков, в вышивках белым подшейным волосом оленя, бисером и шелком, в вырезывании фигур человека и животных из бересты. Мужское искусство представлено резьбой по дереву, кости и железу, деревянной мелкой скульптурой, литьем фигур из свинца и олова, выковыванием разных предметов быта, украшенных орнаментом.

Традиционная одежда народов Приамурья – один из самых массовых видов художественного творчества, сочетающий в себе искусство кроя, аппликации, обработки кожи, металла, камня. Наиболее интересны халаты из рыбьей кожи. Их носили весной, летом и в начале осени. Особая ценность – свадебная одежда, которая имеет большое количество украшений в виде подвесок, орнамента, меховой опушки. Обязательно изображение на халате родового дерева, которое символизирует продолжение рода. Сидящие на ветвях птички – это души не родившихся детей.

Верхняя одежда эвенков отличалась большим многообразием. Основным материалом для эвенкийской одежды служит шкура северного оленя – серо-коричневого цвета, темно-белого, реже – белого цвета. Применяли также кожу лося. Для отделки использовали также белую шкуру оленя и белый камус (шкура с голени животных, принадлежащих в основном семействам оленевых, лошадиных или ластоногих, которая обладает более коротким и прочным мехом и используется для изготовления зимней обуви и специальной противоскользящей подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж.).

Определенное место жительства, разные климатические условия, а также различные виды их хозяйственной деятельности наложили свой отпечаток на своеобразие традиционного костюма. Для народов севера была характерна двойная меховая одежда глухого покроя.

Одежда – одинаковая для мужчин и женщин – была распашная и именовалась в литературе обычно «Фраком». Делали ее из одной целой некроёной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собой узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги (замша из оленьей кожи) и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом, он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и ткани.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского – прямой. Он служит для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевается под кафтан на шею, свисает до самого живота.<

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих